Maurice Berger, pédopsychiatre

12-06-2020

Les violences gratuites augmentent et les victimes s’accumulent. En une semaine, la France a été endeuillée par des individus d’une violence extrême qui ont massacré leurs victimes sans leur laisser la moindre chance que ce soit dans le cas de la jeune gendarme Mélanie Lemée ou celui du chauffeur de bus Philippe Monguillot. Ces deux morts dramatiques ont un point commun, le refus des auteurs de se soumettre à la loi, fût-ce en tuant la personne qui l’incarne. Dans le cas du chauffeur, il s’agit du refus de mettre un masque pour monter dans le bus et de présenter un titre de transport. Dans le cas de la gendarme, du refus de se soumettre à un contrôle routier.

Dans ces deux drames, la presse a tenté de taire les origines maghrébines des auteurs présumés. Pourtant, nier cette origine, c’est certainement la meilleure façon de passer à côté d’importants aspects du problème. En effet, ces situations se succèdent, et se ressemblent à s’y méprendre. Les périphrases du type « jeune homme » ou plus simplement « jeunes » ne trompent plus aucun lecteur. Ces non-dits paralysent la compréhension des processus en jeu qu’il est pourtant nécessaire d’analyser.

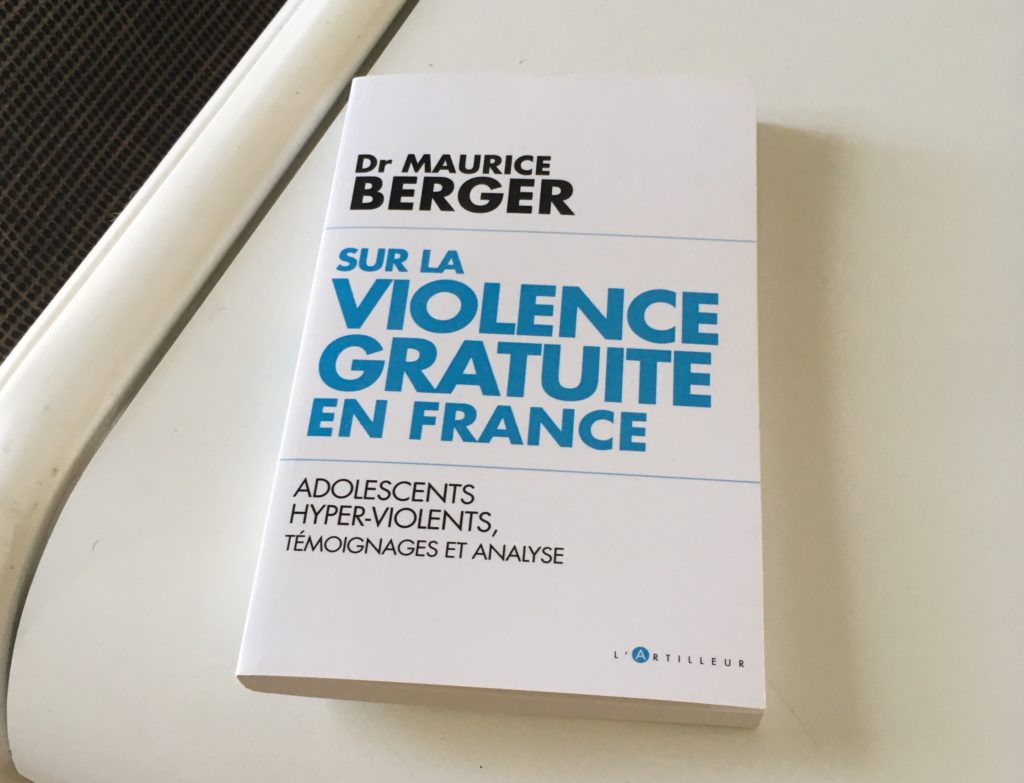

C’est à cet exercice à la fois délicat et rigoureux que nous invite le pédopsychiatre Maurice Berger qui dispose d’une très longue carrière au contact de jeunes délinquants. Son expérience est particulière puisqu’il travaille dans un Centre Educatif Renforcé dépendant du Ministère de la Justice avec une équipe de professionnels pour la plupart eux-mêmes issus de l’immigration et bien intégrés dans la société française. Il propose ici une réflexion sur l’affaire Floyd, qui rejoint le problème de la soumission, en s’interrogeant sur l’incompatibilité entre une société structurée autour la honte et une civilisation se référant à la notion de culpabilité.

Depuis plusieurs mois, le thème de la honte tourne dans les médias à propos des événements concernant le supposé racisme de notre société. Les policiers devraient avoir honte, et de manière générale les Français, les blancs. Yannick Noah regrette le silence des sportifs blancs après la mort de George Floyd. Chaque groupe professionnel pourrait ainsi être sommé de s’indigner publiquement, en plus de la colère et du sentiment de dépression que tout être humain ressent évidemment face à ce meurtre assumé. A l’inverse de la phrase d’Andy Warhol, « tout le monde aura son quart d’heure de célébrité », tout le monde-blanc-doit avoir son quart d’heure de honte. Honte aux policiers, honte à notre société raciste, honte à la France. Les « quartiers » et diverses organisations militantes s’engouffrent dans cette culpabilité que nous devrions éprouver collectivement.

Mais les choses ne sont pas si univoques. Je n’ai pas honte de ne pas avoir honte, voilà pourquoi.

Culture de la honte VS culture de la culpabilité

Nous sommes en train de passer à côté d’un processus essentiel en jeu actuellement, l’articulation, désastreuse entre les sociétés de la honte et de l’honneur (« shame culture ») et les civilisations de la culpabilité (« guilt culture »), distinction établie par Dodds, un ethnologue. La honte est définie par lui comme un fait social extériorisé (perdre la face) et la culpabilité comme un sentiment intériorisé, différence fondamentale pour ce qui suit.

Les membres des sociétés de la honte ne se sentent pas honteux « par essence », mais l’honneur est pour eux une valeur dominante qui ne concerne pas que soi, mais aussi le groupe familial, culturel auquel on appartient. Reconnaître une faute devant les personnes qui y sont extérieures, c’est déshonorer son groupe, c’est « l’ahchouma », mot clé au Maghreb qui signifie la honte. On ne peut reconnaître que la moindre erreur ait pu être commise par soi ou les autres membres de son groupe sous peine de déshonneur, la faute en incombe forcément à l’extérieur. Le modèle relationnel dominant prend la forme d’être le plus fort ou d’être humilié. Qui va mépriser l’autre ? Qui va faire honte à l’autre ou avoir honte? Qui va soumettre l’autre ? Dans le TER (ndlr: train express régional), trois personnes d’origine sahélienne ont les pieds sur les sièges et téléphonent à tue-tête avec un poste de radio ouvert à côté d’eux. Je leur demande poliment de respecter le règlement. Réponse sèche: « Vous dites ça parce qu’on est étrangers », suivi d’une augmentation du volume sonore vocal du téléphone. Me voilà désigné comme un blanc raciste en quelques secondes, et c’est moi qui suis coupable, qui devrais donc avoir honte. Je parcours le train à la recherche d’un contrôleur, en vain. En l’absence d’un tiers incarnant une loi qui est la même pour tous, je n’ai pas d’autre solution que de m’incliner dans l’espace public. Je me sens…misérable.

De même, quand dans les « quartiers », un jeune de 14 ans, sur un scooter volé, sans casque parce que « c’est pour les petits », se tue en percutant à toute vitesse un véhicule, il ne meurt pas à cause d’une accumulation d’imprudences mais forcément à cause d’autrui. De préférence à cause de la police. On ne décède pas accidentellement, on est tué.

Comment une interpellation pourrait-elle de dérouler calmement avec ce modèle relationnel ? Qu’il soit à pied, en scooter, ou en voiture, celui qui accepte de se soumettre (et oui ! le mot est dit) à un contrôle policier ne rencontrera aucun problème de violence policière. Et les représentants du pays d’accueil tout désignés pour être méprisés puisqu’ils incarnent la légalité de la société dans l’espace public sont les policiers sur lesquels on crache sans vergogne. Le policier n’a pas le droit de répondre, il sera méprisé s’il agit (la sanction) ou s’il ne fait rien (la soumission). Quelle inversion ! C’est celui qui crache qui devrait être méprisé pour sa lâcheté car il ne risque rien.

Le piège, c’est que les membres des sociétés de la honte ont compris que les membres des civilisations de la culpabilité, judéo-chrétiennes, ont une forte tendance à accepter de se sentir coupable, et il est alors « pratique » de leur faire éprouver de la honte au lieu de la ressentir soi-même. Et plus les membres de la civilisation de la culpabilité se sentent coupables, plus les membres de la société de la honte se décrivent comme victimes, dans une inflation interminable, alors que le problème initial de situe à l’intérieur même de leur société.

Il faut préciser ici que toutes les personnes issues de ces deux modèles de culture ne se sentent pas forcément prises dans ces enjeux d’honneur ou de culpabilité, mais celles qui crient le plus fort le sont.

Un autre rapport à la norme et à l’autorité

Cet écart entre société de la honte et civilisation de la culpabilité crée d’importantes tensions concernant l’acceptation d’une loi commune, ensemble de contraintes qui se situent au-dessus de tous, et de la reconnaissance d’une dette.

Dans les sociétés de la honte, la relation à la loi n’inclut pas sa notion pourtant fondatrice de culpabilité. Accepter les contraintes extérieures signifie non pas reconnaitre la nécessité de respecter d’indispensables limites pour une vie en commun, mais est vécue comme une immixtion intolérable dans le fonctionnement familial et groupal. L’obéissance n’est pas inculquée en référence à la future place de l’enfant dans la société, et l’enfant comprend vite comment apitoyer sa mère pour contourner ses frêles interdits. Des professionnelles en difficulté dans l’aide à la parentalité m’expliquent ainsi leur désarroi face à des mères d’origine immigrée qui ne comprennent pas pourquoi, comme l’indique le règlement, les portes de l’école maternelle ferment à 8h30, et leur enfant ne peut pas comprendre pourquoi l’enseignante dit « non » à certains moments. Du côté paternel ou fraternel, l’obéissance est souvent la conséquence d’une soumission à un arbitraire qui repose sur les coups, et c’est le modèle de faire peur/avoir peur qui prime. Parfois aussi certains pères sont absents ou lâchent prise. Résultat de cette absence d’intégration de la loi, un jeune délinquant violent de 16 ans m’explique sa conception de la vie : « Je veux, je prends ». Imparable.

Et lorsqu’on argue qu’il y a du racisme dans la police puisque les personnes issues des sociétés de la honte font l’objet de contrôles policiers beaucoup plus fréquents que les autres, la réponse est qu’elles sont plus nombreuses à ne pas respecter la loi que les personnes qui ont intégré la culpabilité. Faut-il que chaque fois qu’un tel jeune est contrôlé, une dame sortant d’un super marché avec son cabas de légumes le soit aussi pour éviter toute discrimination ?

La société de la honte, c’est aussi l’incapacité de reconnaître une dette envers le milieu d’accueil. Dans le cadre d’une immigration économique, tous sont venus au départ parce que leur pays ne les nourrissait pas assez, ne les soignait pas, était profondément corrompu, sinon ils retourneraient y vivre. Cette blessure originelle ne se referme pas et laisse les sujets dans une sorte d’entre deux. Reconnaître ce qu’on doit au pays d’accueil, c’est accepter de penser que sa propre origine est entachée, conflictuelle, et la solution à ce malaise peut consister à dire que c’est l’extérieur, le lieu d’accueil, qui est inhospitalier et doit être dénigré. Reconnaître ce qu’on reçoit de bien, c’est trahir ses origines, de même que les policiers noirs ou maghrébins heureux d’exercer leur métier sont qualifiés de traitres.

Un exemple : Karim, l’éducateur de Rayan, 15 ans, se plaint devant lui que l’équipe en a assez de devoir passer la serpillière à de multiples reprises chaque jour, pour nettoyer ses crachats qu’il refuse de laver lui-même. Quand je demande à Rayan s’il fait comme cela chez lui, sa réponse est: « Ah non ! Ca serait trop crade ». Il vit dans un milieu familial tellement violent que c’est lui-même qui a demandé à être placé afin d’avoir un endroit où se sentir protégé. Mais le foyer ne lui sert qu’à cela, il n’utilise pas l’aide relationnelle que lui propose son éducateur, et il retourne tous les jours un moment dans sa famille à laquelle il prouve sa fidélité en humiliant ceux qui l’accueillent, et qui par la qualité même de leur attitude, soulignent involontairement les défaillances de son milieu d’origine. Il a réalisé une sorte d’immigration dans le foyer mais crache littéralement sur ce l’on lui y offre.

La justice, grande absente?

Quels tiers possibles entre ces deux sociétés ? Ce devrait être le contrôleur du train, absent, ou un juge qui représente la loi. Mais il arrive que la justice ne fasse pas tiers. Lorsque policiers et délinquants sont face à face, voire dans un corps à corps, les sujets violents des quartiers frappent en ne pensant à la justice qu’en termes de position de victime potentielle s’ils présentent un hématome, et de plus ils ont quelques chances de quitter libres le tribunal, encore plus s’ils sont mineurs. De leur côté, les policiers n’ont aucune certitude leur permettant de s’appuyer sur la justice, au moins en pensée. Ceci ne concerne pas seulement une éventuelle sanction, il s’agit de donner aux deux protagonistes le message qu’un tiers viendra introduire la loi entre eux dans cet affrontement physique. Que se passe-t-il sinon ? Un policier est frappé très violemment et gratuitement en dehors de son service et laissé comateux au sol, sans que rien ne l’ait motivé et laissé prévoir. A la surprise générale, et en particulier celle des policiers venus soutenir leur collègue au tribunal, l’agresseur originaire d’un « quartier » n’est condamné qu’à six mois de prison avec sursis. Certes le parquet fait immédiatement appel. Mais cela n’efface pas le fait qu’un autre magistrat considère qu’agresser aussi fortement un policier en civil ne mérite pas un jour de prison, et ne pense pas nécessaire que la loi soit alors matérialisée et soit ainsi un tiers incontournable. De ce sursis, l’agresseur appartenant à une société de la honte ne fait que déduire que ce qu’il a fait n’est pas grave et qu’il n’y a pas de déshonneur.

Il est donc nécessaire de remettre l’ahchouma à sa place, de rétablir le lieu de la honte et de la remettre dans le camp de ceux qui font tout pour la projeter sur autrui. Ceux qui ont la volonté de se désigner de toutes façons comme victimes ont besoin de désigner des agresseurs. Mais ce n’est pas parce que des individus ou leurs parents ont été victimes dans leur histoire personnelle, familiale, culturelle, que d’autres doivent accepter d’endosser ce rôle de bourreau. Plus les membres d’une civilisation de la culpabilité se laissent accuser, plus ils sont méprisés. Au contraire, imaginons (on a le droit de rêver) qu’une seule personnalité politique ose déclarer : « Vous devriez avoir honte d’élever vos enfants sans leur inculquer un minimum de respect pour le pays qui vous accueille et qui vous soigne gratuitement, de ne pas leur expliquer que rien n’est dû, de laisser vos enfants conduire des véhicules volés, d’abimer la démocratie qui vous protège et de mentir en vous présentant comme des victimes, etc. ». Enoncer ceci ne changerait rien à la manière de se comporter des délinquants en question, pas plus qu’égrener leurs délits et parler de « sauvageons », et ne calmerait en rien les militants communautaristes. Mais ceci donnerait aux autres le sentiment que la honte n’est pas en eux, et leur permettrait d’éprouver un sentiment de légitimité dont beaucoup de citoyens éprouvent le besoin qu’il soit reconnu. Une telle formulation constitue le fondement incontournable de toute action politique efficace car elle permettrait d’arrêter de tendre l’autre joue. Et d’accepter enfin l’idée que dans certaines circonstances, seules la force de caractère et la force physique inspirent du respect.